前田年昭のブログ 更新情報(直近分もくじ)

前田年昭のブログ 更新情報(直近分もくじ)

- 2026/01/24 水調歌頭 ふたたび井岡山に登る(毛沢東)

水調歌頭 重上井岡山 水調歌頭 ふたたび井岡山に登る 一九六五年五月 毛沢東 久有凌雲志, つとに雲を凌ぐ志ありて 重上井岡山。 ふたたび井岡山にのぼる。 千里來尋故地, 千里訪ねくる ゆかりの地 舊貌變新顏。 旧き容は新しき姿と変わりぬ。 到處鶯歌燕舞, 至るところ鶯歌い燕舞う 更有潺潺流水, さらに水のせせらぐありて 高路入雲端。 高き路 雲の端に入る。 過了黄洋界, 黄洋海を過ぐれば 險處不須看。 険しきところ見るまでもなし。 風雷動, 風雷とどろき 旌旗奮, 戦旗はためく 是人寰。 これ人の世なり。 三十八年過去, 三十八年は過ぎさりぬ 彈指一揮間。 指を一弾きする間に。 可上九天攬月, 九天に上りては月を抱くべく 可下五洋捉鼈, 五洋に下りては鼈を捕うべく 談笑凱歌還。 笑いさざめきて凱歌のうちにもどらん。 世上無難事, 世に難きことなし 只要肯登攀。 よじ登らんとさえせば。 - 2026/01/23 総転向に流されず孤高を保て

公明党が立憲民主党と新党「中道改革連合」を立ち上げた。「立民・公明の新党「中道改革連合」 基本政策の全文」〔日経26.01.19〕によれば,中道新党は,現実的な外交・防衛政策の名のもと「平和安全法制が定める存立危機事態における自国防衛のための自衛権行使は合憲」を基本政策に据えた。基本政策で「立憲主義と平和主義に基づき、安保法制の違憲部分を廃止する」と主張してきた立憲民主党が転向し,公明党に吸収合併されたというのがことの本質である。

労働運動を闘ってきた人びとのあいだでも,「とりあえず緊急避難的に高市政権をつぶすことが重要」だとして,この中道新党への支持と投票を呼びかける動きがある。これは,目先の一進一退に目を奪われたプラグマチズムである。すでに半世紀前,藤本進治は「日本のマルクス主義を毒しているものは,プラグマティズム的な解釈学である」〔『マルクス主義と現代』1969せりか書房,pp.199-201〕として,そこに主体が,階級の原理が,かけていると的確に批判している。つまり,大衆をお客さん,あるいは手段や道具としてしかみていない。高市政権の軍拡や排外主義と闘うのは労働者人民であり,革命は労働者人民大衆の事業である。

たとえ一時的に少数で「孤立」しようとも,日本の労働者人民は,日米安保法制反対の旗を掲げ続ける。その正しい旗のもとで初めて,労働者人民は団結して進むことができるのである(今回の選挙では,比例区では社民党,小選挙区では共産党,れいわというのが左翼としてはギリギリの選択であろう)。「現実的」という口実のもと,日本社会党を転向させた村山富市,民主党や立憲民主党を転向させた野田佳彦らに対する一切の幻想を捨てよ。日米安保条約破棄!

アジアの人民は団結してアメリカ侵略者をアジアから追いだそう!【参考文献】つじ恵「「戦後民主政治」の墓掘人🟰野田佳彦氏を許さない!」〔x,2026.1.18〕

(M)- 2026/01/12 他国のトップを拉致誘拐する野蛮な手口は日本が先鞭をつけた

アメリカのベネズエラ侵略とマドゥロ大統領の拉致誘拐について,多くの人が指摘しているとおりアメリカは,これまで幾度となくやってきた(1989年12月、パナマのノリエガなど枚挙にいとまがない)。

他の主権国家に侵略したうえ,その国のリーダーを拉致誘拐するなど許されない無法非道な行為である。近代では,その先鞭をつけたのが日本であった。

日清戦争は,ただ日本と中国との戦争ではなく,朝鮮支配を狙った日本の土台固めだった。1985年10月8日,現職公使三浦梧楼の直接指揮のもとに,駐留軍人と大陸浪人を動員して王宮に押し入り,閔妃を虐殺し,息のあるうちに石油をかけて焼き払うという,世界の帝国主義侵略の歴史上にも例をみない,悪逆非道な事件を引き起こした。国際世論の非難を恐れた日本政府は,三浦らを召喚し,形だけは裁判にかけたが,「証拠不十分」として三浦以下48人の被告人全員を免訴とし,そのうち三浦を含む12人を放免した。そればかりか,三浦は晩年,学習院院長(4代,1888-1892)という「名誉ある」地位を与えられた。これが,日本軍国主義の意志だったのである。

日本の蛮行に対して,朝鮮人民の抗日の意志は全土にみなぎって初期義兵の蜂起が広がり,金弘集政権は崩壊した。

アメリカがやっていることは,当時の日本がやったことと同じである。帝国主義の本質はかくも野蛮なのである。- 2026/01/07 “独裁批判”“専制批判”は,ブルジョアジーに投降する第一歩

アメリカのボリビア侵略を「軍事行動」と言い換えるメディアはアメリカの奴隷である。宣戦布告もなく侵略し,主権国家のリーダーを拉致した口実のひとつ,「麻薬」については,ギリシャ共産党の「麻薬取引との闘いを口実に新たな犯罪を正当化しようとする米国政府の薄っぺらな見せかけと偽善を拒絶する。20年間の米国占領下で,アフガニスタンが世界最大の麻薬生産国・輸出国となったことを誰も忘れていない」という批判で充分であろう。ベネズエラが、麻薬密輸の中心であるというのは完全なフェイク(八木啓代)である。

問題は,真正面からの批判の武器を行使し得ていない日本の左翼,とりわけ竹内好から太田昌国にいたる人々がおちいっている「独裁か民主主義か」という二分法である。

竹内好は,60年安保闘争時に,「民主か独裁か」『評論集』第2巻p.225で「民主か独裁か,これが唯一最大の争点である。民主でないものは独裁であり,独裁でないものは民主である。中間はありえない」と言った。はたして,これは労働者人民にとって真実か。社会主義共産主義を掲げながら多くが祖国擁護に堕した第一次世界大戦期に,インターナショナル第2回大会でレーニンは「民族および植民地問題にかんするテーゼ原案」(1920.6)で,この問題を明確に指摘している。

- ブルジョア民主主義は,その本性からして,平等一般の問題を,民族的平等の問題もふくめて,抽象的にまたは形式的にたてるのが特徴である。人格一般の平等という外見にかくれて,ブルジョア民主主義は,所有者とプロレタリア,搾取者と被搾取者の形式的または法律的平等を宣言し,こうして抑圧されている諸階級をもっともはなはだしく欺瞞している。平等の観念そのものは商品生産関係の反映であるが,ブルジョアジーは,人格が絶対的に平等であるかのような口実をつかって平等の観念を階級の根絶に反対する闘争の具にかえている。平等という要求の真の意味は,ただ階級の根絶の要求にある。〔太字は引用者〕

太田昌国によるボリビア革命への誹謗は,ただただマドゥロの専制・独裁に対する非難である(『世界』2019年4月号ほか,当時から私は太田を批判し続けてきた)。彼は,ひかえめに言って今回の侵略の思想的露払い,はっきり言えばアメリカの狗としての役割を果たしつづけている。

敵・アメリカが専制といってきたなら専制上等・無産者専制上等だと反撃すればよく,独裁といってきたなら独裁上等・プロレタリア独裁上等だと反論すればよいではないか。これが労働者人民の立場である。左翼が知性を失い,大義を語らなくなって久しいが,アメリカ帝国主義に対する武器の批判の無力を嘆く前に,自らの批判の武器が錆びついてしまっていることを自覚することが必要である。

【参考】ベネズエラはどこへ行くのか(八木啓代のひとりごと 2026.1.7) / 独裁vs民主主義でよいか ベネズエラをめぐる二つの見解にみる〔『長周新聞』2019.4.14〕(M)

- 2026/01/05 ベネズエラに対する米国の攻撃に関するギリシャ共産党報道官の声明

「米国もベネズエラを苦しめている。ベネズエラ国民が勝利するだろう!

2026年1月3日KKE〔ギリシャ共産党〕は,米国が夜明けにベネズエラとその国民に対して開始した軍事攻撃を断固として非難する。米国帝国主義の介入の真の目的は,ベネズエラのエネルギー資源を掌握し,この地域を自国の経済的・地政学的利益に結びつけ,ロシアと中国というライバル国に対抗し,マドゥロ政権を打倒することである。KKEは,麻薬取引との闘いを口実に新たな犯罪を正当化しようとする米国政府の薄っぺらな見せかけと偽善を拒絶する。20年間の米国占領下で,アフガニスタンが世界最大の麻薬生産国・輸出国となったことを誰も忘れていない。

KKEは,ベネズエラ国民と,祖国への帝国主義の介入に反対する彼らの正当な闘争に,揺るぎない連帯を表明する。ベネズエラ国民こそが,自国の発展を自らの利益のために決定し,米国帝国主義者に断固たる反撃をすることができる者である。

KKEはギリシャ国民に対し,ベネズエラに対する新たな帝国主義的介入を全面的に非難し,同国国民との連帯を表明するよう呼びかけている。

出典 https://www.kke.gr/article/Oi-IPA-aimatokyloyn-kai-tin-Benezoyela.-O-laos-tis-Benezoyelas-tha-nikisei/ ※自動翻訳未整理です――M

- 2026/01/04 キューバ共産党ミゲル・ディアス=カネル第一書記の演説

帝国主義者諸君,ここは君たちの裏庭でも,紛争地域でもない! 我々はモンロー主義も,時代遅れの王や皇帝も受け入れないし,認めない! ボリバルの地は神聖な地であり,その子孫への攻撃は,我々アメリカという国の立派な子孫すべてへの攻撃なのだ!

キューバ共産党中央委員会第一書記兼共和国大統領ミゲル・マリオ・ディアス・カネル・ベルムデスがベネズエラ・ボリバル共和国に対する軍事侵略を非難するイベントで行った演説

2026年1月3日 ミゲル・ディアス・カネル・ベルムデスキューバ共産党中央委員会第一書記兼共和国大統領ミゲル・マリオ・ディアス=カネル・ベルムデスが,2026年1月3日「フィデル・カストロ最高司令官生誕100周年」にホセ・マルティ反帝国主義トリビューンで開催された,ベネズエラ・ボリバル共和国に対する軍事侵略を非難し,同国の正統な大統領ニコラス・マドゥロ・モロスと人民・軍・警察連合を支持するイベントで行った演説。(速記版 - 共和国大統領府)

帝国主義を打倒せよ! (「打倒!」という叫び声)

帝国主義を打倒せよ! (「打倒!」という叫び声)

大量虐殺的で不道徳なファシスト帝国主義を打倒せよ! (「打倒!」の叫び)

ベネズエラの兄弟たち,そしてアメリカ全土の兄弟たちよ。

世界の市民のみなさん。

ベネズエラ・ボリバル共和国駐キューバ大使,マネイロ兄弟

同胞:

我々の最高司令官フィデル・カストロ・ルスは,中東の独立国に対する帝国主義の略奪的な進出の危険な行為を分析し,20年以上前にこう言った。

「かつて,世界のすべての国々が,一見無限の力を持つ超大国を支配する者たちの権力と気まぐれに支配されたことはなかった。その哲学,政治思想,そして倫理観は,誰も全く理解していない。彼らの決定は事実上予測不可能であり,異議を唱えることもできない。彼らの発言の一つ一つに,破壊と殺戮の力と能力が宿っているかのようだ。」

これらの言葉は,ベネズエラに対する米軍の残忍かつ裏切り的な攻撃,そして我々の兄弟であるニコラス・マドゥーロ大統領とそのパートナーであるシリア・フローレス氏の受け入れがたい,下品かつ野蛮な誘拐を表現するために今日発せられたものと思われます(拍手)。

キューバは,これらの行為を国家テロ行為,平和地帯である我が国アメリカに対する犯罪的攻撃,独立,尊厳,団結の象徴である国家の主権の侵害,そして国際法に対する容認できない攻撃として非難し,非難します。

帝国主義者の諸君,ここは君たちの裏庭でも,紛争地域でもない!我々はモンロー主義も,時代遅れの王や皇帝も受け入れないし,認めない!ボリバルの地は神聖な地であり,その子供たちへの攻撃は,我々アメリカという国の立派な子供たち全員への攻撃なのだ!(拍手)

そしてアベルが述べたように,ベネズエラのため,そしてもちろんキューバのため,我々は自らの血,自らの命さえも差し出す覚悟があります。ただし,それは非常に高い代償を払ってのことです!(拍手)

夜明けに平和で高貴な国民を襲撃することは,卑怯で,犯罪的で,裏切り行為としか言いようがありません。

そして,それは,外国の指導者の命令により,恣意的に,軍事的優位性を乱用して実行されるという点で,国家テロ行為であり,この混乱の時代に全人類に押し付けられ,確立されることを意図したファシズム,またはもっと正確に言えば,ネオファシズムの明白な表現です。

したがって,脅威はベネズエラだけに向けられたものではなく,全人類に対する脅威です。そして,それは「力による平和」という誤った教義に基づいています。

ベネズエラで発生したこの国家テロ行為は,国際法の恥ずべき違反行為です。米国にとって脅威とはならない平和的な国家に対する軍事侵略であり,国民によって主権に基づき選出された正当な大統領の誘拐です。これは言語道断であり,だからこそ私たちは憤慨してここにいるのです。

この国家テロ行為を沈黙したり容認したりすることは決して許されません。これは,イスラエルのシオニズムがガザ地区で犯した人道に対する罪に匹敵するものです(拍手)。

今朝,私たちは身の毛もよだつ事実を目の当たりにしました。ノーベル平和賞の最有力候補が,実はこの大陸の平和に対する最大の脅威となっているのです(拍手)。ベネズエラに対する彼の裏切り行為は,長年にわたりラテンアメリカ・カリブ海地域を特徴づけてきた安定を根底から揺るがすものです。

ジェラルド氏が説明したように,アメリカが大陸の主権国家に対して犯したばかりのテロ行為とファシスト行為を称賛する人々は,彼らの判断力を曇らせる憎しみからそうしているに過ぎない。ほんの少しでも情報を持つ者であれば,このような犯罪行為が地域と世界の平和に及ぼす重大な影響を無視したり,過小評価したりすることは不可能である。

だからこそ,ベネズエラ国民以外の誰かがその権利を持っているかのように,政権交代をもたらすために正当な大統領を違法かつ不道徳で犯罪的な誘拐を行うという,この甚だしい国家テロ行為と行為を非難するために,国際社会が動員し,組織化し,連携することが急務となっているのです。

標的は,我らが兄弟マドゥロでも,ベネズエラ軍でもなく,マルコ・ルビオのような最悪の盗賊たちが何週間も何ヶ月も冷笑的に広めてきた麻薬密売という虚偽の物語でもない。帝国主義者の欲望の最も暗い対象は,ベネズエラの石油,土地,そして天然資源なのだ。

数日前,トランプとその取り巻きたちの発言に目を閉じ耳を塞ぐことができるのは,皮肉屋と臆病者だけだ。彼らは,自分たちが求めているのはベネズエラの富であり,その富は帝国の候補者が公然と無制限に約束したものだということを,何の恥も外聞もなく認めたばかりだ。そして,彼らが彼女をベネズエラの大統領にすることを支持するという報道もすでに出ている。

その目的はまた,チャベス司令官が英雄国家の大統領に就任して以来,帝国主義への抵抗と地域統合の防衛の砦であるボリバル革命を消滅させることでもある。

ボリバル革命は,人民の深い根を持つ大衆の行動であることが証明されており,2002年4月にアメリカ帝国が扇動したクーデターに対して人民が立ち上がったように,人民が自国の主権,民主主義,そして大統領を守るために立ち上がることを我々は疑っていない。アメリカ帝国は彼らの石油を奪取しようとする試みを決して放棄していない。(拍手)

米国には,ベネズエラ大統領を強制的に国外追放する道徳的・法的権限は一切ありません!しかし,米国はマドゥロ大統領の身の安全について世界に対して責任を負っています!(拍手)

私たちは,マドゥロ大統領とシリア大統領に生存証明を求めるベネズエラ当局の呼びかけに賛同します。

彼らはベネズエラ政府に対する麻薬テロという虚偽の告発を何ヶ月もかけて捏造してきたが,それを裏付ける証拠を一つも提示できていない。彼らがそうしなかったのは,そのような証拠が存在しないからであり,そのような行為が存在しないからであり,すべては彼らが犯したこの非道な国家テロ行為を正当化するために仕組まれた物語から生じているからだ。

米国のアナリストや研究者たちは,連邦政府機関内部から,麻薬テロという虚偽の物語を否定する意見や情報を提供しており,ベネズエラとその大統領に対するこれらの非難を反駁している。

トランプ,ルビオ,そして彼らの取り巻きたちが真実を気にしないなんて言語道断だ。彼らこそ,国際的な反ファシスト法廷で断罪されるべき者たちだ!(拍手)

今日アメリカ合衆国で権力を握っているファシストたちは,ナチスの先人たちから,嘘も千回繰り返せば真実になるというゲッベルスの原則を深く学んだ。しかし,真実は必ず勝利し,人々はかつてヒトラーのファシズムに勝利し,打ち負かしたように,真実を守るだろう。

ベネズエラ国民も,アメリカ国民も,国際社会も,彼らが作り上げてきた一連の嘘を信じていない。

今は中途半端な対策をとるべき時ではありません。対策を明確にし,ファシズムと帝国主義の蛮行に対抗する立場をとるべき時なのです。(拍手)

アメリカ国民の皆さん,団結して,7リーグの巨人を逃がさないようにしましょう!

チェ・ゲバラが60年前に警告したことを決して忘れないようにしましょう。「帝国主義は,少しも信頼できない」(拍手)。

ニコラス氏とシリア氏はベネズエラ出身であり,正当な大統領を選出し,その就任を要求しているベネズエラ国民の手に返還されなければなりません。(拍手)

帝国主義を打倒せよ!(「打倒!」という叫び声)

帝国主義を打倒せよ!(「打倒!」という叫び声)

帝国主義を打倒せよ!(「打倒!」という叫び声)

団結した人民は決して敗北しない!(「団結した人民は決して敗北しない!」という叫び)

キューバとベネズエラ,団結すれば勝利する!(「キューバとベネズエラ,一つの旗!」という叫び声)

祖国か死か!

社会主義か死か!

我々は勝利する!

(拍手喝采)出典 https://www.pcc.cu/discurso-pronunciado-por-miguel-mario-diaz-canel-bermudez-primer-secretario-del-comite-central-del ※自動翻訳未整理です――M

- 2025/09/25 日本共産党の第4回大会から第5回大会への転向

第4回大会(1945年12月)で綱領に「天皇制打倒」と「朝鮮の完全な独立」を掲げて国際主義の立場を鮮明にした日本共産党が,第5回大会でその旗をおろしてしまったのはいったいなぜだったのか。第5回大会は,第4回大会から3ケ月もたたぬ翌1946年2月に開かれた。この間にいったい何があったのか。

野坂参三が1月12日に帰国し,14日に中央委員会との共同声明を出す(26日には帰国歓迎大会が開かれた)。共同声明では,愛される共産党のキャッチコピーとともに,信仰対象としての皇室容認をアピールした(資料1:当時のニュース動画:人民注視の人野坂参三帰る(日本映画社「日本ニュース」戦後編 第2号,1946),資料2:1946年1月1日,天皇,神格否定の詔書(人間宣言)。1月14日,野坂,共産党中央委員会と共同で,制度としての「天皇制」は打倒するが,信仰の対象としての「皇室」については国民の判断によると声明。:詳細年表2(日本国憲法の誕生@国会図書館))。

野坂は天皇制に対して,どのような立場をもっていた人物なのか。ガンサー・スタインは,日本敗戦前の1944年9月,延安で野坂にインタビューし,台湾・澎湖諸島の中国への返還と並んで朝鮮の独立ということを連合国の政策として打ち出したカイロ宣言についての野坂の見解をただし,次のように記している〔野原四郎訳『延安 一九四四年』みすず書房1962〕。- その宣言の関係事項はすべて賛成する。しかしそれを宣伝スローガンとすることは,日本人民がこれらの植民地を天皇の神聖な統治のもとにあると信じている以上,現在の我々にとって不向きなものである。それでこの問題はしばらくおあずけにしておくといって,天皇制とならんで朝鮮問題の棚あげということをいっているが,それは当然,帝国主義国の支配民族としての日本人の意識の歪みというか,おくれを顧慮してであることはいうまでもない。

党の総意としてかちとった国際主義の旗(天皇制打倒、朝鮮の完全な独立)を引き下ろしたのは,野坂参三だった。日本と朝鮮の労働者人民はこの裏切りを絶対に許さない。 (M)

- 2025/08/28 読書会『抗日パルチザン参加者たちの回想記』第10回ごあんない

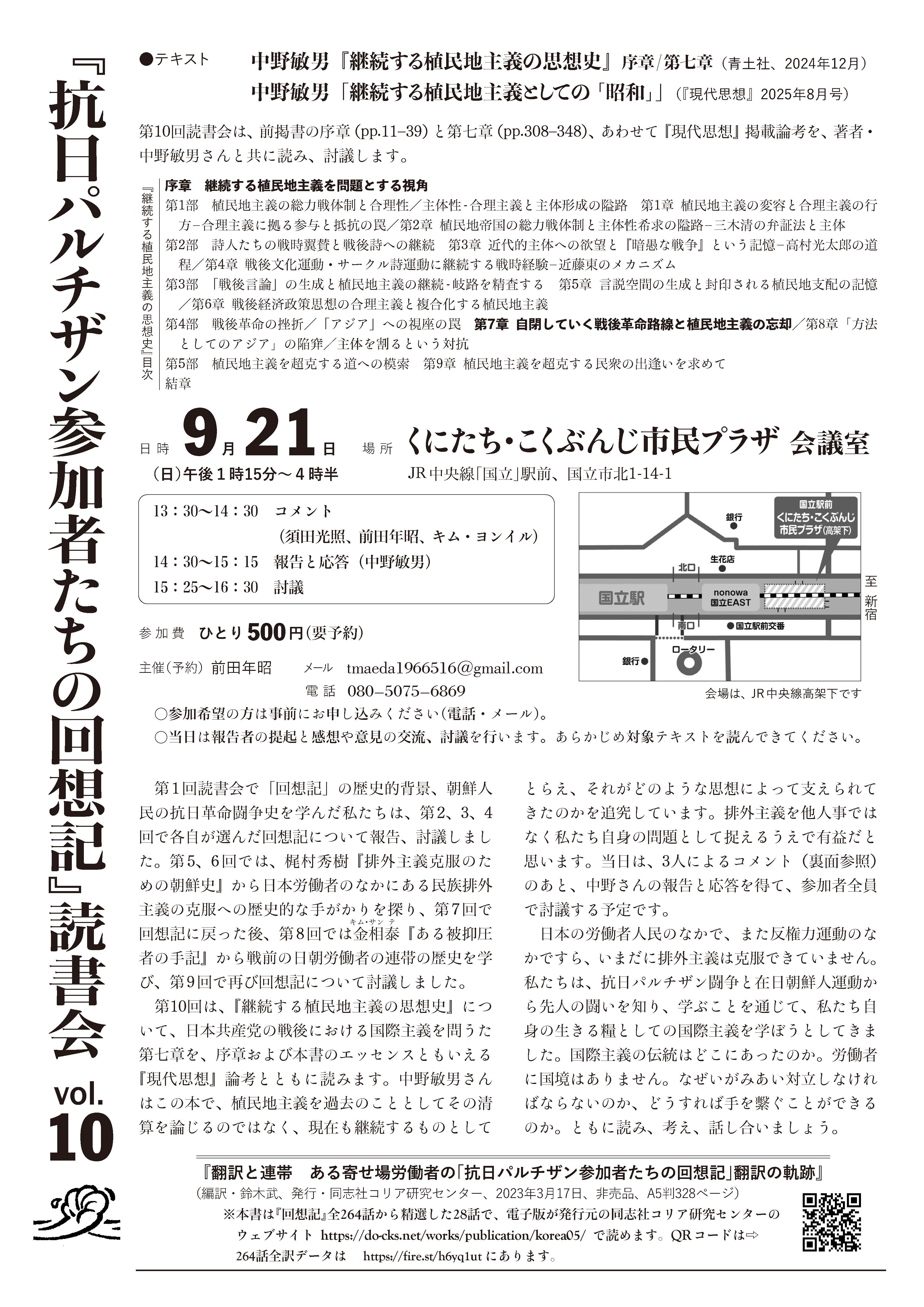

第1回読書会で「回想記」の歴史的背景, 朝鮮人民の抗日革命闘争史を学んだ私たちは, 第2, 3, 4回で各自が選んだ回想記について報告, 討議しました。第5, 6回では, 梶村秀樹『排外主義克服のための朝鮮史』から日本労働者のなかにある民族排外主義の克服への歴史的な手がかりを探り, 第7回で回想記に戻った後, 第8回では金相泰『ある被抑圧者の手記』から戦前の日朝労働者の連帯の歴史を学び, 第9回で再び回想記について討議しました。

第10回は, 『継続する植民地主義の思想史』について, 日本共産党の戦後における国際主義を問うた第七章を, 序章および本書のエッセンスともいえる『現代思想』論考とともに読みます。中野敏男さんはこの本で, 植民地主義を過去のこととしてその清算を論じるのではなく, 現在も継続するものとしてとらえ, それがどのような思想によって支えられてきたのかを追究しています。排外主義を他人事ではなく私たち自身の問題として捉えるうえで有益だと思います。当日は, 3人によるコメント(裏面参照)のあと, 中野さんの報告と応答を得て, 参加者全員で討議する予定です。

日本の労働者人民のなかで, また反権力運動のなかですら, いまだに排外主義は克服できていません。私たちは, 抗日パルチザン闘争と在日朝鮮人運動から先人の闘いを知り, 学ぶことを通じて, 私たち自身の生きる糧としての国際主義を学ぼうとしてきました。国際主義の伝統はどこにあったのか。労働者に国境はありません。なぜいがみあい対立しなければならないのか, どうすれば手を繫ぐことができるのか。ともに読み, 考え, 話し合いましょう。[広報ビラから]- 9月21日(日)午後1時15分~4時半

- 国立・くにたち・こくぶんじ市民プラザ(JR国立駅前、高架下)会議室

- 参加費 500円(要予約)

- 主催 前田年昭 電話080-5075-6869

tmaeda1966516@gmail.com

13:30~14:30 書評コメント 須田光照、前田年昭、キム・ヨンイル

14:30~15:15 報告と応答 中野敏男

15:25~16:30 討 議- 2025/06/11 中野敏男『継続する植民地主義の思想史』学習ノート(8)

番外編。6月7日、小平市の朝鮮大学校記念館講堂で、「新たに植民地支配と継続する植民地主義の責任を問う 朝鮮解放・分断/日本敗戦80年を迎えて」というシンポジウムが開催され,参加してきた(主催は,朝鮮大学校朝鮮問題研究センター)。

司会は林裕哲さん(朝鮮大学校外国語学部准教授)。金哲秀さん(同センター長)の開会あいさつにつづいて,康成銀さん(同センター研究顧問),前田朗さん(東京造形大学名誉教授,朝鮮大学校講師),中野敏男さん(東京外国語大学名誉教授),和田春樹さん(東京大学名誉教授)の4人の講演をうけて,総合討論と質疑応答が行われた。中野さんの講演は,概略次の内容であった(要約文責は前田)。

……1990年代以降,植民地支配が問われるようになってきたが、依然,過去清算に留まっている。対して,現在なお継続する植民地主義について考えたい。

敗戦により「日本の植民地主義は…一気に強制終了させられた」というのが通例の歴史認識だが,「日本国籍」を一方的に剝奪された朝鮮人や台湾人,日本軍から米軍へ軍事占領がなんら変わらなかった沖縄住民からみれば,植民地主義は継続していた。さらに,東アジア,東南アジアでは以降,うち続く戦争と独裁にはかつての植民地支配に関与・協力した者が関与し,旧宗主国日本との関係も再生している。

植民地主義は二つの世界大戦を節目に継続のためにその様態を変えてきた。第一次世界大戦後と産業合理化の時期,植民地主義は大規模に暴力的に継続した。そして植民地満洲での経験は戦時の総力戦体制に形成に重要な意義をもつ(人的なつながり)。国家主義的合理主義の信念が「レイシズムと結びつくことで、その植民地主義に伴っていた自己中心性や残虐な暴力も合理化された」。

第二次世界大戦後の復興問題は,戦時下に大東亜省の官僚によって準備され,植民地帝国の敗戦後の経済問題として資源・市場・人口が俎上に上せられ,傾斜生産方式による資源管理,アメリカの援助による資源と市場,そして「朝鮮特需」――ここに第二次世界大戦後の東アジアにおける植民地主義の基本形が生まれた。

「朝鮮特需」終息後の「戦後賠償」はフィリピンや韓国などの軍事独裁政権と癒着し,賠償の供与と受容の間に,重工業製品に依存する垂直分業を生み出し,日本の基幹産業を「高度成長」に導いた。インドネシアの開発独裁と日本の開発援助との関係が植民地主義の性格をあらわしている。

「戦後平和主義」などといわれるが,アメリカと連携し日本の経済力を前提に資源・市場・労働力の確保に動いた継続する植民地主義は明らかだ。……

(M) (つづく) (M)

繙蟠録 II 24年7-12月< 25年1-5月<